冲突、复杂、圣化的应许之地

以色列游记和我的思考。

Sirius

6/6/20234 min read

原文由英语写就。本中文译文使用ChatGPT作为辅助。

通往拉马拉之路(或拉姆安拉,意为"上帝的山丘")

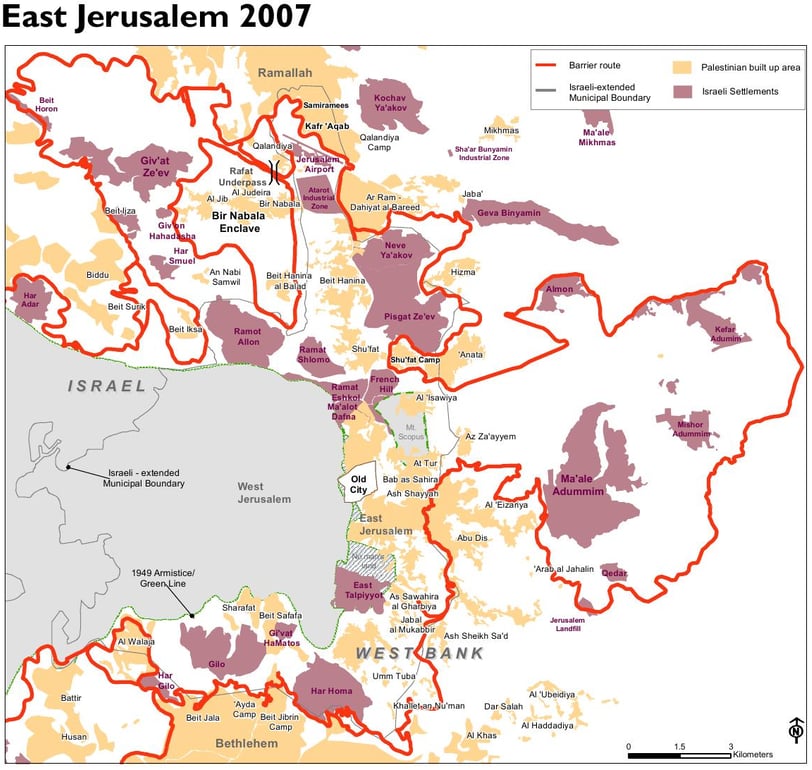

从西耶路撒冷进入约旦河西岸(我明白这很令人困惑,见地图),我立即注意到街景明显的不同,巧合的是,它让我想起了黎巴嫩——西耶路撒冷像贝鲁特,而西岸像苏尔/提尔。在西耶路撒冷,这只是一个井然有序的星期五下午,每个街角都排起购买度过安息日的熟食的长队(犹太人的安息日,每周从周五日落到周六日落)。而进入西岸,突然间,我进入了一个热闹、繁华的街市场景,人们聊天、讨价还价、争吵和成交。建筑物年久失修,街道也垃圾遍地。在一个群里认识的网友给的少量信息的帮助下,在穿过铺满新鲜农产品、杂货、服装和鞋子等小商品的嘈杂的街道后,我终于找到了我要去的地方——一个巴士站,这里应该有一辆巴士带我去往巴勒斯坦国的事实首都——拉马拉。

通往犹地亚之路

我的航班降落在以色列的主要国际机场特拉维夫国际机场。我沿着一条长长的石灰石砖走廊行走,它一直引向到达大厅。在入境处,还有几个问题在等着我。

"你会在以色列停留多久?你是第一次来以色列吗?你在以色列住在哪里?" 这些都是我意料之内的常见问题。 "你为什么选择这个住处?" 我感到好笑,这个问题的答案不是显而易见吗?我还是如实地回答:"因为它便宜。"

在漫长的等待之后,我终于拿到我的托运行李,走出到达大厅,径直走向机场火车站,这是通往耶路撒冷便捷且经济的交通方式。一个人在我身后招徕:"(要搭)出租车(吗)?" 我无视他,直到他赶上来拍了拍我的肩膀。我对这鲁莽感到不悦,不想回应的我加快了脚步进入了车站。当我下到站台层时,一辆前往"JLM - Navon"的列车即将在1分钟后发车。这个缩写前半部分看起来没错,但是后半部分和我记忆中车站的名字不同。在我还没来得及确认我的目的地确是Jerusalem Yitzhak Navon车站时,列车已经开走了,而下一班在30多分钟之后。

我到达西耶路撒冷的车站。虽然车站出口设有3个货梯式样的大型客梯,但是许多带双人婴儿车的父母迅速填满了电梯里的空间。我等到第三轮时才得以进入电梯离开。在继续去到我的住处前,我想快速拍一张就在火车站外面的标志性建筑——和弦桥的标准照。车站外的空地上散发着尿液和香烟的味道,让我想起纽约地铁。挡在桥和车站之间是一个似乎已经有些年头的建筑工地。

我给房东发了消息,房东之前通知我当天附近有一场骄傲游行,由于封路,公共交通无法到达。很快我收到回复:"游行已经结束,你可以搭乘1号有轨电车。" 我感到欣慰,不然我得提着沉重的行李包走上20分钟。

我到了住处才发现它实际上是一个胶囊旅馆,尽管名字里有"酒店"这个词。我在预订网站上看到的照片和实际情况有点不符:我以为它像我在曼哈顿住过的那个Airbnb,是一个狭窄但全高的小隔间。

我在第二天早上九点多才起床出门。在耶路撒冷,(洁食)面包店遍布大街小巷。我在Mea She'arim(一个极端正统犹太社区)买了三个面包,花费10谢克尔(约20元人民币)。在这样一个极端正统犹太社区里,你不可能认不出一个犹太男性:他们大多黑帽黑衫黑皮鞋,垂在双耳前的鬈发扎成小辫子。他们中有些人会手握一本希伯来语圣经,不时翻开阅读。

我去了一个地图上标注的邮局,但发现它已经关门。在周五,博物馆会提前到下午两点关门,我在上午11点多乘坐公交车前往山顶上的以色列博物馆。在前台买完票后,我有些迷茫,不知接下来去往何处,而看出我的迷茫的一位博物馆工作的老奶奶热情地给我指引了博物馆内部的参观路线和展厅。由于时间有限,我决定专注于考古部分的展厅。在铁器时代,这片土地上曾经存在一个以色列联合王国,但后来分裂为两个部分,耶路撒冷所在的地方是南部的犹大王国。博物馆收藏了大量令人印象深刻的古代文物,展示了自从人类在这里首次定居以来以色列的历史。有趣的是,与迦南、以色列、希腊和罗马时期的丰富收藏相比,拜占庭、十字军和奥斯曼时期的收藏看起来相形见绌,显得非常苍白。这其实并不令人意外,因为耶路撒冷被罗马人的征服和犹太人的大离散塑造了犹太人的身份认同感,并使得他们在今天的位置建立名为"以色列"的犹太国家的要求合法化。而没有什么是比博物馆是更好的具有可信度和权威性的宣传了。(当然也可能是因为我时间不够参观后来的展厅,因为博物馆即将闭馆。)

我离开了博物馆,前往下一个目的地——拉马拉。

通往耶路撒冷之路

当星期五的日落标志着安息日的开始时,我从新门走进了老城。令我惊讶的是,迎接我的是开门营业的餐馆和酒吧,游客在那里吃喝。意识到这是基督教区后,我继续在狭窄的街道上漫无目的地游荡。毫无征兆的雨滴润湿了斜坡的石板路,而我的走过许多路途的鞋子更滑了。

绿色的钢铁栏杆对于引导杂乱排队的人群几乎没有任何作用:巴士一来,前后的人都争先恐后地冲向、挤上巴士。车门关闭,巴士离开了。好吧,下一辆,我想。下一辆来了,人群汹涌依旧。好吧,我决定放弃礼貌和教养,必须挤上下一辆。下一辆来了,我艰难地挤上车,但司机告诉我它只到Kalandia检查站,我必须在那里下车,通过检查站,然后自行前往拉马拉。

第三辆巴士离开了。我开始怀疑是否真的有一辆去拉马拉的巴士。第四辆巴士来了,人们开始上车。一个穿着带有巴士公司标志的T恤的男子正在与司机聊天。他闲聊结束正要离开,我上前问他这辆巴士是否去拉马拉。他说的跟前一个司机一样:这辆巴士只到Kalandia检查站。“那么从那里(检查站)到拉马拉需要多久?”我问道。“20分钟。”车门再次关闭,他突然意识到了什么,叫停了司机,示意我上车。

我登上了这辆巴士。所有座位都已被占满,许多人站在过道上。我努力抓住座位上方的行李架边缘来保持平衡。巴士缓慢地向北行驶,并在途中走走停停,有些人下车,但更多的人上车,使得巴士更加拥挤。

最后,巴士停在了终点站Kalandia检查站。楼梯通向连接着检查站大楼的天桥。我通过了几个铁质旋转式闸门,但没有看到任何官员,也没有任何检查。我感到有点奇怪。

我在阿拉法特陵墓前刻有阿拉伯文铭文的大理石碑驻足了一会儿,再往后面的博物馆走去,但又被告知博物馆已经闭馆。为了不让打车钱浪费,我逛了一下小小的礼品店。所有纪念品都印着大大的“巴勒斯坦”和巴勒斯坦国旗。

我离开了博物馆,走向市中心。星期五也是穆斯林的休息日,而拉马拉似乎一点也不繁忙。肯德基和必胜客对面是Popeyes炸鸡店,但据我观察,烤肉卷饼店才是本地人常光顾的地方。

出了检查站,外面的小巴司机叫喊着“拉马拉”,来得正是时候。50谢克尔,我确认了价格后从前门上了车。巴勒斯坦的小镇的景象在我眼前徐徐展开。老实说,这里的景象并没有太多惊喜,那些阿拉伯文招牌的餐馆、小型杂货店、五金店和其他商店看起来和阿拉伯世界其他地方并无二致。拉马拉,除了作为巴勒斯坦的首都外,对我还没有什么深刻印象。其他乘客下车后,我让司机带我去阿拉法特博物馆。他要价多加50谢克尔。尽管步行去那并不算远,但我已经赶不上在下午5点博物馆闭馆前到达,只能接受他的敲竹杠。到达后,他伸出五根手指,说道:“五”。我心里暗骂,还要加价?“跟我击掌。”原来他是这个意思,这是阿拉伯式的幽默感。

我下车的地方离博物馆入口有一段距离,这里有武装的安保人员守卫着一个看起来像政府机构的地方,它被白色围墙保护着。我沿着白色的围墙走,不到一分钟我就到了博物馆入口。我正要走进博物馆那个白色的极简主义建筑,但入口前的衣帽间里的一位工作人员拦住了我。他说,博物馆现在已经关门。我看了看表,这时才4点38分。我说:“我只需要10分钟。”他讨价还价,“五分钟。”成交。他随后打开我的包并扫了一眼就还给了我。

在这个似乎是拉马拉市中心的环岛,狮子雕像们静静地站在那里,凝视着几乎不存在的车流。与几乎在每个旅游城市(以及非旅游城市)都能看到的陈词滥调的“我❤XXX”不同(耶路撒冷也不例外),“我们是拉马拉“是巴勒斯坦人的有力而勇敢的宣言。尽管有战争、封锁和禁运,巴勒斯坦人坚守自己的身份,从未放弃为自己的命运奋斗。

沿着这条路走下去,路中央有一个纪念碑,是一个人爬上巴勒斯坦国旗的旗杆的景象。我试图让小旗帜作为前景,等到没有车流的时机拍照。一个年轻人过来主动要帮我拍一张与纪念碑的合照。我犹豫了一下,害怕他接过我的手机就跑掉。还好他没有这样做,帮我拍完照后,他回到了他的玉米摊位上。尽管处境艰难,拉马拉的人们依然保持乐观,用心装饰他们的城市。

我在网上读到从拉马拉返回耶路撒冷的最佳选择是乘坐以色列牌照的出租车,但是我一辆都没看到。我已经远离市中心,这里即使是巴勒斯坦牌照的出租车也已经难觅。我步行到附近的千禧大酒店,询问前台帮我叫一辆出租车去西耶路撒冷。前台告诉我这不可能,因为巴勒斯坦牌照的出租车无法离开以色列控制的检查站,而他们需要提前3个小时从耶路撒冷叫一辆以色列车牌的出租车。无奈,我请前台帮我叫一辆出租车回到Kalandia检查站。前台告诉我车费是40谢克尔。

两辆出租车停在酒店大堂外。但在得知我的目的地是检查站后,两位司机都不愿意载我。第一个司机让我去他后面的那辆出租车,然后第二个司机手指让我去前车;我在第一辆出租车的前排坐下后,司机要求我坐去后排,而我下车后,他一脚油门溜走了。该死,在第二个司机也逃跑之前,我迅速跳上了第二辆出租车。第二个司机不情愿地发动了车子,拨通了某个号码,在电话里发泄了他的愤怒和诅咒。所幸,他不像像伊斯坦布尔的出租车司机那样超速横冲直撞。我们到达检查站后,他从我手中拿走了50谢克尔的钞票,没有任何找零的意思。

街道上有停车收费机,但我严重怀疑是否真有人会付停车费。

沿街道可以看到两名男孩的壁画,他们在一次暴力冲突中被以色列国防军枪杀。

检查站很安静,被30英尺高的混凝土墙包围着,只有偶尔发动机的轰鸣声和远处传来的(疑似)枪声打破宁静。墙上有一幅马尔万·巴尔古提(Marwan Barghouti)的壁画,壁画上写着大大的“释放巴尔古提”口号。巴尔古提是一位备受欢迎的巴勒斯坦政治人物,2002年被以色列逮捕,自2004年起被以色列监禁至今。

我将护照递过分隔我和以色列官员的窗口,官员简单地查看了我的新加坡护照然后还给了我。然后我从反方向走过来时的楼梯和长长的天桥。271路公交车在那里等着;我刷了一下我的以色列的公交卡,上面只有我完全不认识的希伯来语;刷卡机打印出一张阿拉伯语的收据。

回到东耶路撒冷的乘车过程如此平淡无奇,以至于我已经几乎把过去三个小时的记忆抛之脑后。在公交车上,我决定记下,以免忘记。

3个入口通道中只有1个开放,穿过全高度的钢制隔板后,更多的旋转式闸门紧随其后,最后我到达了真正的“检查站”前的小厅,在那里有以色列官员检查进入以色列的许可:只有少数巴勒斯坦人可以获得许可,能够在以色列工作谋生;其他巴勒斯坦人则被困在了他们所处的“孤岛”中,而”孤岛“是以色列持续驱逐巴勒斯坦人的结果:巴勒斯坦人被迫离开即使是根据备受争议的1947年联合国分割计划也是划定给阿拉伯国的领土(许多阿拉伯国家认为该计划不公平,并在接下来的几十年内对以色列发动了旷日持久的战争),而以色列在其上建立犹太人的定居点。墙上有一个标志写着“禁止携带饮料”,墙脚堆放着喝完或没喝完丢弃的塑料瓶。我感到头皮发凉,不仅是由于检查站良好的隔热效果,还因为这种被困住的感觉,正如人们所说的,是一个“露天监狱”。

离开以色列之路

我听过许多由以色列情报机构摩萨德特工进行的臭名昭著的乘机前审问的故事,审问无穷无尽,可能持续到你最终误机。为给审问留下充足时间,我在起飞时间的4小时前抵达了特拉维夫机场。对话按照预期进行,直到最后一个问题:“你身上有携带武器吗?” “为什么我会有携带武器?”我以惊讶的口吻抛出了反问式的回答。然后对话结束,全程不到10分钟,而我的护照套上被贴上了一张以一个希伯来字母开头的一串数字的贴纸。后来我从朋友那里得知,希伯来字母后的第一个数字代表乘客风险评估结果。数字在1到6之间,1表示完全安全,而6表示恐怖分子。

经过一次完全形式主义的“安检”——金属探测器门和X射线扫描仪这些电器在安息日都被关闭——把守入口的以色列士兵仅仅问了我来自哪里,瞥了一眼我小背包里的东西,然后放我进入西墙区域。

安息日对犹太人来说意义重大,在西墙前祈祷是一种重要的仪式。在安息日期间,只有犹太人可以进入西墙,而西墙区域不允许拍照,巡逻的志愿者们很好地执行了这条禁令。那些以为自己神不知鬼不觉拿出手机和相机的人在试图将手抬过5英尺高的挡板的当儿就马上被巡逻的志愿者抓住并警告。我曾听说犹太人会在西墙前因为两座犹太圣殿的毁坏而哭泣的故事,但在这个安息日的夜晚,西墙前的气氛却很活跃。中间一道隔板分隔了男性和女性教徒,两边的男孩和女孩都在进行各种活动,包括阅读希伯来圣经、唱歌等,整个场景看起来更像是聚会而不是哀悼。

我从粪门离开旧城,一路沿着南侧的城墙走回我的住处。在我住处附近,有一家餐馆酒吧、一家比萨店和一家汉堡店还在营业。

我继续朝东走(西墙所在的地方),走过一个拱门后,周围的景象完全变了样。我来到了穆斯林区:这里如同伊斯坦布尔大巴扎,狭窄巷道两侧的商店出售家禽、鱼类、杂货、服装等一切,但最美妙的是糖果店,这里有镶有开心果碎片的金黄巴克拉瓦、色彩艳丽的甘草糖和各种包装形状的巧克力。

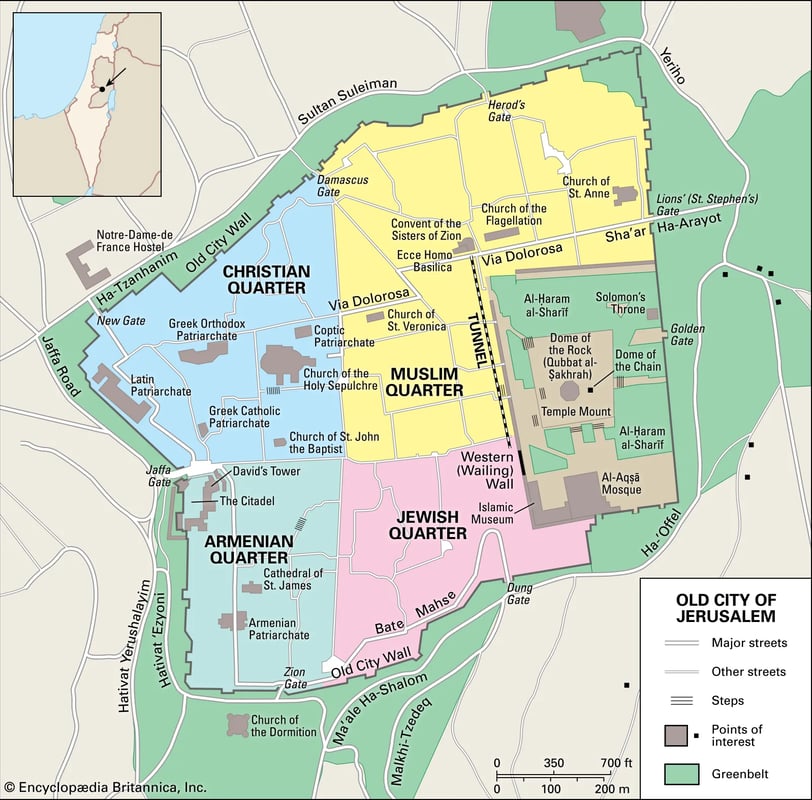

第二天早上,我继续探索老城。老城分为四个民族区:基督教区、穆斯林区、犹太区和亚美尼亚区。每个区都有自己的特色,而自然形成的边界内时而会出现一些例外:走出基督教堂,抬头就能看到穆斯林清真寺的尖塔,这在耶路撒冷老城里并不鲜见。在穆斯林区,即使在星期六的早晨,这里也生机勃勃:在岩石的拱顶下回荡着讨价还价和吆喝声,空气中萦绕着熟食店现做的食物和香料店香料的气味。

西耶路撒冷和东耶路撒冷在安息日的街景完全相反:西边宁静,东边繁华;而两边的的居民几乎不与对面交往。只有在老城的狭窄街道上,你才能看到一个犹太父亲带着他的女儿快步穿过两个年长的穆斯林妇女。呼吸着混合着新鲜蔬菜和炸素丸子味道的空气,这个场景对我来说如此不真实。

指向圣殿山(阿拉伯语中的Haram al-Sharif)的路标又带我回到了西墙。我第一次向守卫西墙入口的以色列警察问路时,他没有搭理我。我表面自己是穆斯林,第二次询问后,他才不情愿地指了指方向。

我从办理登机手续的柜台拿到登机牌,然后前往安检。工作人员翻遍了我的护照寻找那张贴纸,当她最终看到数字“5”时,她指引我去旁边的独立安检区域,那里等待着我的是翻了个底朝天的检查。

女工作人员抬腕看了看她的智能手表,然后开始检查我的行李。我的所有物品都被逐一取出,并用爆炸物试纸擦拭,然后每张测试纸都被放入爆炸物检测机器进行分析。18分钟后,我的安检终于完成。

我为安息日可能的食肆关张准备了许多方便面,而我现在还剩许多。为了在航班起飞前清理我的库存,我想着先吃掉一包。我四处寻找只发现有室温的饮水机。我想我可以去咖啡店买点东西,然后要一些热水。就当我准备询问时,一个年轻的男性工作人员似乎看穿了我的心思,帮我要了一杯免费热水。我向他表示感谢,尽管我不知道我是否应该为印证他的刻板印象而感谢他。

我的航班提前登机。在登机桥上,我看到一张海报上写着“欢迎来到以色列。你的生活将永远改变。” 它说得对,我看到那些虔诚的信徒、世俗的烟火、历史的城墙和割裂的现实,而如果不是亲眼所见,这些是我完全无法想象的。

在向守卫圣殿山入口的以色列警察声称自己是穆斯林后,我终于进入了圣殿山。

这是犹太第二圣殿所在的地方,在公元70年被罗马人摧毁之前,它是犹太教最神圣的所在(如今的废墟还是),只有大祭司有资格每年一次进入进行献祭。600多年后,阿克萨清真寺在圣殿山上建造而成,它是伊斯兰教中第二古老的清真寺和第三大圣寺,相传是伊斯兰先知穆罕默德升天之所。

作为犹太教和伊斯兰教的圣地,因为现实和宗教两方面的渊源,圣殿山经常在以色列和巴勒斯坦之间引发冲突。犹太教相信必须在第二圣殿的废墟上重建第三圣殿(即圣殿山上),这导致犹太教极端分子多次试图炸毁圣殿山上的阿克萨清真寺。另一方面,每当重建第三圣殿重建的谣言四起,巴勒斯坦人就会爆发骚乱。因此,以色列严格控制圣殿山的入口,禁止犹太人进入,在冲突期间也不时限制巴勒斯坦人进入。

左:预定网站上的照片的样子

右:实际的样子

我再次在离开圣殿山时被问及我的宗教信仰。我走到基督教区,来到了圣墓教堂,早先在去圣殿山的路上我被另一位游客问及此处。它被认为是基督教最神圣的圣地和朝圣者最重要的目的地。教堂内包含了耶稣被钉死在十字架上之处,以及埋葬耶稣和耶稣复活的空墓。

进入教堂后,虔诚的信徒跪下并将额头和双手贴在据信是呈放耶稣尸体以涂圣油的石板上,祈祷和痛哭。尽管这一传说只能追溯到十字军东征时期,而现在的石板是在19世纪的重建中才有的。

耶路撒冷老城仍然是一个活着的城市:杂货店、理发店、诊所和教堂遍布其中。除了人类,神灵和猫也是老城的居民。这里不仅仅是一个旅游景点,更是人类学淋漓尽致的展示。

我离开老城,去参加下午的死海之旅。在从被炙烤的死海回来后,我拦下一辆去机场的出租车。虽然车费昂贵,但至少阿拉伯司机在安息日还在工作,否则我将无法前往机场。

后记

耶路撒冷的神圣地位由半历史、半史诗的《圣经》所塑造(而圣经在不同历史记录中被赋予不同的名字),不同征服者的征服和毁灭悲剧化了耶路撒冷,而耶路撒冷的地位又随着罗马帝国基督教化而提升,并最终被不同宗教的朝圣者神圣化。这座圣城不属于某个人,她属于每个人。每个人都可以在这里找到自己的教堂,向自己的神祈祷。

犹太人既是可怜的,也是幸运的:亚美尼亚人遭受了相当规模的种族灭绝,但从未得到同等程度的同情和支持;库尔德人和维吾尔人直到今天未能拥有自己的国家;藏族人失去了他们的国家和信仰自由。在六日战争之后,以色列加强了自己在这片土地上的控制,并从联合国181号决议所规定的阿拉伯国的国土中吞并了更多土地。此后以色列一直在这些地区驱逐巴勒斯坦人,并建立犹太人定居点。从这个意义上说,以色列人有幸在他们信仰的应许之地上生活,但愿他们不会忘记这片土地上也还有其他的居民。